O texto a seguir reproduzido, publicado recentemente na Conjuntura Econômica, é dos renomados economistas José Roberto R. Afonso e Kleber P. de Castro, hoje atuando na Strategy Consultoria. Trata-se de uma importante análise que ilumina as discussões setoriais, recrudescentes em função das atuais propostas de desvinculação de receitas no âmbito do orçamento federal.

Ao final o site publica oportunos comentários do Dr. Sérgio Francisco Piola, ex-presidente da Associação de Economia da Saúde da América Latina e do Caribe, ex-diretor da ABrES e membro do Observatório da Saúde do DF.

A crise (do financiamento) da saúde

Fonte: Conjuntura Econômica – 01/05/2016

Por José Roberto Afonso* e Kleber Pacheco de Castro**

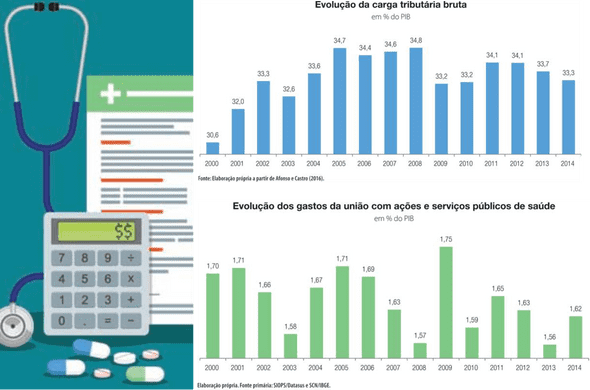

Na primeira década deste século, houve uma concomitante expansão de gastos públicos, sobretudo sociais, e manutenção da austeridade fiscal. Isso só foi possível, em grande parte, devido ao excepcional desempenho da receita tributária: a carga global cresceu de 30,6% para 34,8% do PIB, entre 2000 e 2008 (segundo metodologia mais ampla). Muitos fatores explicam esse fenômeno, como aumento da formalização do mercado de trabalho, com forte impacto na arrecadação previdenciária; commodities com preços favoráveis, impulsionando o setor externo; utilização da demanda reprimida das famílias, estimulando o mercado interno e aumentando a lucratividade empresarial; e, por fim, o esforço para aumento da carga tributária, com ampliação de alíquotas e bases tributárias, além da criação de novos impostos e contribuições (Schymura, 2016). A partir da crise financeira global, houve uma quebra estrutural dessa tendência, de modo que o indicador declinou até 33,3% do PIB em 2014, com expectativas de manutenção da trajetória nos dois anos seguintes. Chamamos a atenção para essa mudança no padrão de financiamento público porque em muitas áreas de ação pública ainda prevalece a antiga concepção de que a receita sempre cresceria mais que a economia. Este é o caso da saúde pública. Seus defensores batalharam para que seus gastos fossem custeados por uma vinculação da receita de impostos, ignorando que esta tem caráter pró-cíclico, residindo aí a maior de suas contradições: tal despesa se torna mais pressionada justamente quando a arrecadação definha. Neste cenário, é inegável que uma receita decrescente será insuficiente para gerar um gasto mínimo na saúde que, por sua vez, é cada vez mais pressionado. Curiosamente, no lugar de se revisitar o padrão de financiamento, a opção atual é inversa: é reforçada ainda mais a aposta na mesma forma de vinculação sobre a receita passando a se buscar uma porcentagem cada vez maior sobre uma base que tem sido cada vez menor. Depois de três emendas constitucionais, tramita no Congresso projeto para nova reforma e na mesma direção. É um caso clássico de ilusão matemática: quando se percebe que não se consegue mais elevar a receita, se prega um aumento do percentual pressupondo que demais gastos públicos são menos relevantes e podem ser comprimidos e/ou que a tendência deficitária pode ser permanente. Discutir que a economia brasileira e suas finanças publicas sofrem ciclos, e pior, que às vezes se transformam em depressão, segue fora da agenda da saúde pública e de outras políticas sociais. Vale resgatar brevemente a história recente deste segmento em particular. A Constituição de 1988 inovou com a seguridade social, mas proporcionou uma perda de espaço da saúde em favor da previdência e, posteriormente, da assistência social. A saúde serviu de pretexto para ser recriado o chamado “imposto sobre cheque”, rebatizado de CPMF, pela Emenda Constitucional no 21 de 1999, mas esta apenas substituiu outras fontes de recursos e, posteriormente, ainda foi desvinculada, de forma que não elevou o gasto federal nessa função. A reação foi se inspirar na vinculação da educação e, com a Emenda Constitucional no 29 de 2000, se passou a exigir do governo federal que a variação do gasto com saúde seguisse a do PIB e dos governos subnacionais um percentual mínimo da receita de impostos para a saúde pública. A expectativa era de ganhos substanciais, que não se materializaram plenamente (Dain, 2007). O principal avanço foi na descentralização do SUS, especialmente com presença crescente dos governos municipais. Não por acaso, houve mobilização para aprovar uma nova Emenda Constitucional, no 86 de 2015, cuja alteração mais importante foi estender a vinculação da receita de impostos também para a União, aumentando sua participação no setor. A evolução do gasto federal com ações na saúde na última década e meia mostra que as sucessivas reformas constitucionais não evitaram uma razoável oscilação e, na média, um viés baixista – o gasto de 1,62% do PIB em 2014 ficou aquém do melhor resultado de 1,75% em 2009 e abaixo até do registrado entre 2000 e 2002. Nova frustração pode se repetir porque a vinculação constitucional não pode resolver a questão essencial, que é o desempenho decrescente da carga tributária. Simulações indicam que redobrar apostas na vinculação da receita não deve acarretar grandes ganhos de recursos. O gasto efetivo da União com ações e serviços públicos de saúde em 2014 foi de R$ 91,9 bilhões, ligeiramente superior ao mínimo constitucional de R$ 91,6 bilhões. Se neste mesmo ano a aplicação mínima no setor fosse de 15% da Receita Corrente Líquida, o gasto mínimo do governo central deveria ser de R$ 96,3 bilhões, superando em R$ 4,4 bilhões a despesa executada (aumento de 4,7%).

Comentário (Sérgio F. Piola)

O Zé Roberto tem razão, em parte. Vinculação constitucional não resolve a questão tributária, mas pode dar suporte,como fez a Emenda 29, uma certa estabilidade ao financiamento setorial. O gasto público chegou a crescer 1% do PIB entre 2000 e 2013. Hoje, a situação é imprevisível. A EC 241 não desvincula receitas, deixa isso para outras ECs que estão tramitando (desvinculando na União, desvinculando nos Estados e Municípios). Nem precisa, pois propõe um limite para o crescimento dos gastos públicos - ou melhor, da despesa primária (que exclui os juros). Ou seja, na verdade está se propondo "poupar" ainda mais para pagar juros.

A proposta de corrigir a despesa pública pela inflação não apenas congela o gasto, como dizem, mas pode provocar a redução em termos reais. O gasto é mantido, mas a população continua crescendo, é obvio que haverá redução. Claro que podem argumentar que o crescimento zero é para toda a despesas primária (que não inclui juros) e que áreas mais necessitadas poderão receber mais recursos. Onde estará sobrando? Onde se debaterá quais são as prioridades? Existe alguma proposta de avaliar os resultados dos quase R$ 200 bilhões de renúncia fiscal alcançados nos últimos anos, para alegria de segmentos de mais voz e dinheiro?

Ademais, para infelicidade da saúde pública, o gasto do SUS será "congelado" no pior momento; quando se encontra no fundo do poço em virtude da mudança de regra (EC 86), nova regra que se confirmou ser amplamente desfavorável ao financiamento público da saúde, como escrevi no momento de sua aprovação em março de 2015, e da queda, já perceptível na época, da atividade econômica configurada na redução da Receita Corrente Líquida.

Note-se que, segundo a PEC 241, quando a economia crescer, sabe-se lá quando, não há garantia de mais recursos para o SUS. E nem precisa. Lembram-se do documento Uma Ponte para o Futuro? Lá as propostas estavam claras: incentivar (talvez com maiores incentivos fiscais) as empresas a comprarem planos de saúde para seus empregados e dependentes e instituir o co-pagamento no SUS (naturalmente para quem puder pagar). A Ponte para o Futuro não abordou, no entanto, como as famílias deveriam fazer para manter seus planos privados na aposentadoria.